■DB(BU)レイヤー一覧

▼DBコア

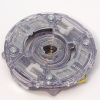

■DBコア

▼BL/ベリアル/BELIAL

>ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-2

その他

>サイクロンベリアル-2レイヤー

>ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-3

>01 デビルベリアル.Gg.Mb-3

>05 ジフォイドベリアル.Kr.Ds'-10

>ディヴァインベリアル.Nx.Ad-6

▼RG/ラグナルク/RAGNARUK

▼ペルセウス/PERSEUS

▼FF/ファブニル/FAFNIR

▼BH/バハムート/BAHAMUT

▼SP/スプリガン/SPRIGGAN

>アストラルスプリガン.Ov.Qt-0

>03 ギルティスプリガン.Ω.Nv-2

>05 ロアスプリガン.Fr.Kc-2

▼LN/ロンギヌス/LONGINUS

▼BL2/ベリアル(2)/BELIAL(2)

詳細

BUロックについて

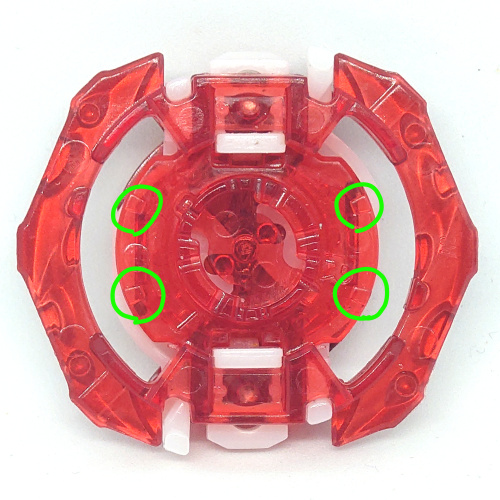

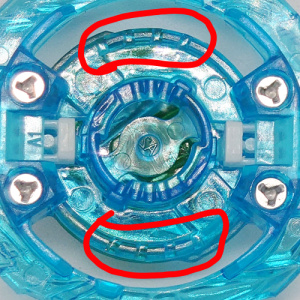

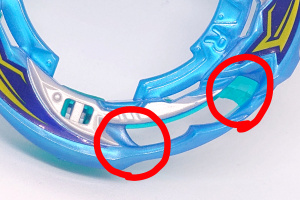

DBシリーズのB-191付属のベリアル2ではBUロックはありませんでしたが、BUシリーズのB-197付属のベリアル2ではBUロックが追加されています。

BUロック自体はB-200ジフォイドエクスカリバーから登場した機能ですが、伏線としてあらかじめB-197時点のベリアル2にも追加していたようです。(エクスカリバーまでの間に出たケルベウスとドラゴンには搭載されてませんでしたのでシリーズ内でも対応パーツを限定するんでしょうかね?)

ロック発動のタイミングとして、エクスカリバーはロックが進んでアタックポイントがそろったときに機能する位置に設けられていますが、ベリアル2ではロックが進んでいない状態で効果が出る位置になっています。

基本的にDBコアについたBUロックは、BUロック機能に対応したディスクとの組み合わせで発動するようになっていますが、それ以外のディスクでも、面自体にロックが乗り上げる時やディスク名の彫刻の微妙な凹凸により、少し効果があるようです。

▼PH/フェニックス/PHOENIX

▼VL2/ヴァルキリー(2)/VALKYRIE(2)

>01 アルティメットヴァルキリー.Lg.V'-9

>06 サイクロンヴァルキリー.Gg.HEt-3

>アルティメットヴァルキリー.W'.A'-9

▼/ケルベウス/KERBEUS

>01 チェインケルベウス.Fr.Yr'-6

>04 ダイナマイトケルベウス.Lg.Mm-9

詳細

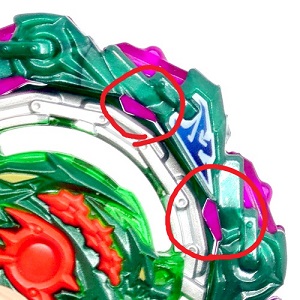

コア外周の形状が一般的なDBコアやアーマーに比べて角が無く丸っこくできていて、BUブレードの「チェイン」をローモードで使用時に、チェインの可動刃の可動域を最大限機能させることができます。

▼DR/ドラゴン/dragon

詳細

ヴァルキリー(1)と同様に、内部にスプリングを内蔵していて、レイヤー全体をバウンドさせることができます。

ただし、ヴァルキリーに比べると、バウンドの可動域が狭くなっていて、その分ロックの数が増えているようです。

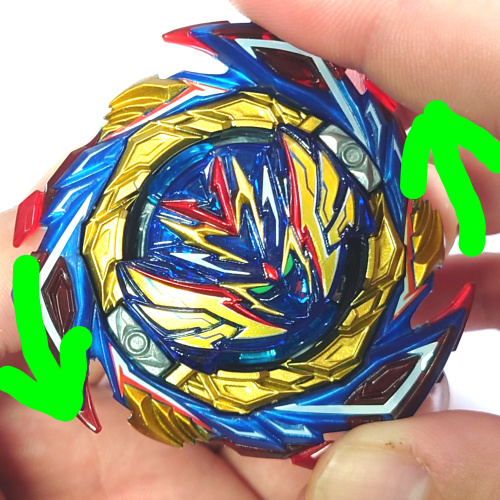

▼XC/エクスカリバー/XCALIBUR

詳細

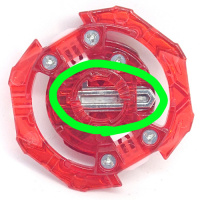

DBコアの中央付近にフリー可動する金属製の剣「メタルソード」が設けられていて、回転の遠心力によって外周に向かって飛び出し、重心を偏らせることができます。

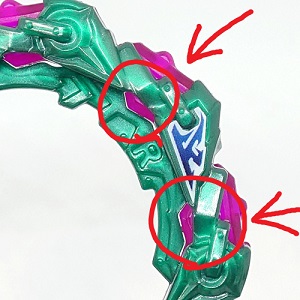

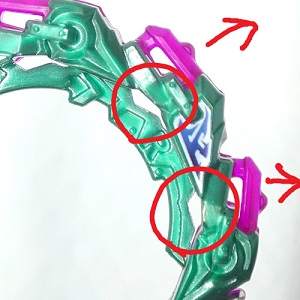

このメタルソードは最初、ディスクのストッパー部に止められて遠心力がかかっても外に伸びないようになっていますが、 バトル中にロックが2段階進むとストッパーが干渉しない位置まで移動し、メタルソードが伸びることができるようになります。

メタルソードはジフォイドブレードを逆につけても同等くらいまでのびますが、ハイモードではアーマーと干渉してほんの少し伸びるくらいです。 他の種類のブレードでもローモードでそこそこ、薄い部分ならばMAXまで伸びるようです。

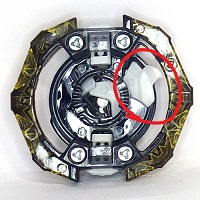

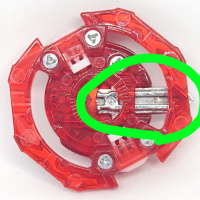

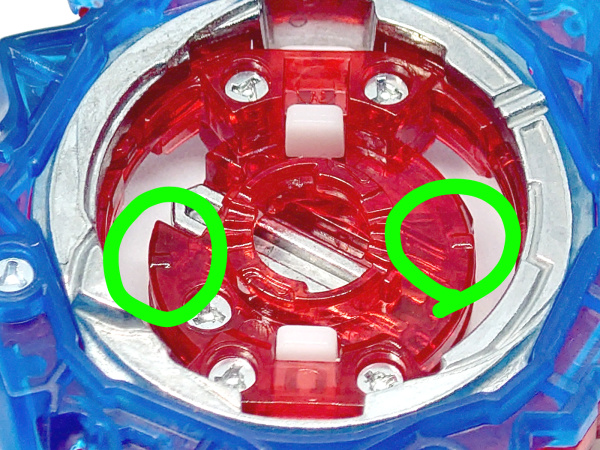

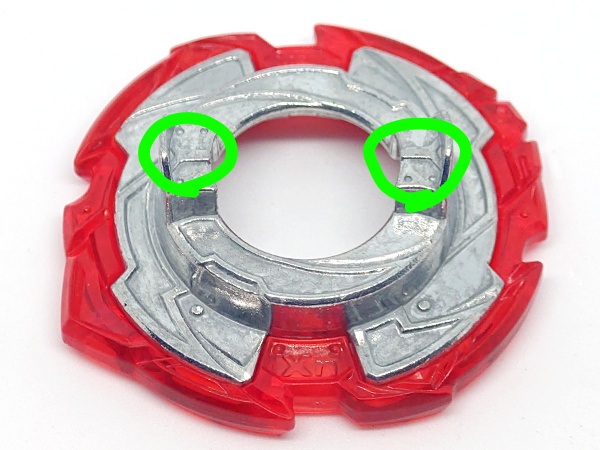

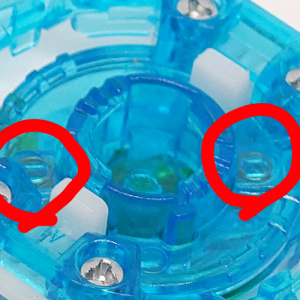

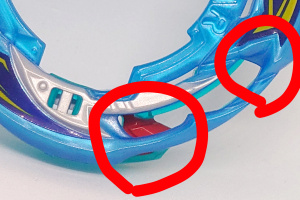

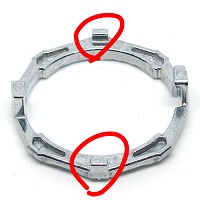

また、エクスカリバーには新機能「BUロック」が採用されています。BUロックは、DBコアの裏側とディスクが擦れる部分にそれぞれ突起を設けてロックの進みに抵抗を持たせるギミックです。

エクスカリバーのBUロックは、前述のメタルソードが伸びるタイミングでロックが固くなるよう設定されていて、この時にブレードの突起とディスクの突起がメタルソードの延長で揃う「一撃モード」になり、強い攻撃の反動に耐える狙いとなっています。