導入

新年度恒例のシステムアップデート。「ゴッドキャップシリーズ」第一弾は「ビッグキャップ」を発射できるドラグルトGとなります。 アニメは!?コーラマルは!?と、気になるところですが、とりあえず新シリーズのメカをレビュー。 新シリーズは特殊キャップを発射できるだけでなく、 従来1ユニットだったコアボトルを、前側のホールドパーツ側と後側のトリガー側の前後2ユニットに分割、 互換できるようになっている「Gコア」になっているらしいので、 その辺の詳細も合わせて、新シリーズということでちょっと丁寧目に見ていきたいと思います。

基本情報

- ゴッドキャップシリーズ

- 本体単品商品

- 価格¥1500(1364)

- 発売日2023/03/25

- ボトルマン本体(ドラグルトG)x1

- ビッグキャップ(ノーマルキャップx1+リングパーツx1)x1

- ウェイトパーツ(ヘビーキャップ用)x1

パッケージ

パッケージの形状もアップデート。ペットボトルのイメージを残しつつ、より横幅を広げて正面サイズのインパクトを大きくした感じ。

付属のゴッドキャップと、公式競技も前面に押し出した感じ。しかし・・・コアの分割については一切触れてないの不穏すぎる。

アニメ等のキャラは・・・無しですね。星座モチーフについてとか、コアボトル形態・星獣アーマー形態とかも特に無いようです。無いかー。

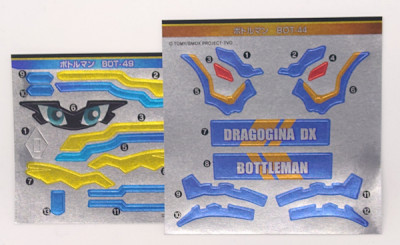

比較

各種単品との比較。

コーラマルDXとかと比べると横幅は広がってるけど、ヘッダー部分で見た目の高さを維持しつつ実質の箱の部分の高さは低くなってる。厚みも微妙に減ってる。

コーラマルエナジーDXとはヘッダー込み高さも横幅も一緒くらいですけど、やっぱり箱部分の高さで価格帯の違いを見せつけられます。

価格的に同じランコレ2は、これも正面面積同じですが、箱部分高さがランコレがある分、厚みはランコレ側が薄くなってますね。

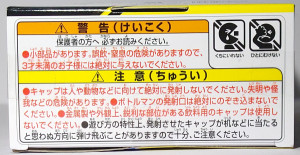

内容物

今回新シリーズなのでとりあえず開けたところ袋のままも。

ボトルマンはランナー無しの組み立てキットなのでパーツはまとめて袋に入ってるんですが、 パーツごとの仕切り袋だったり仕切り無しでごそっと入ってたり、けっこうまちまちだったんですよね。 今回は2パーツずつ仕切られてる感じ。好評だった開けやすくする切り込みは廃止みたいです。

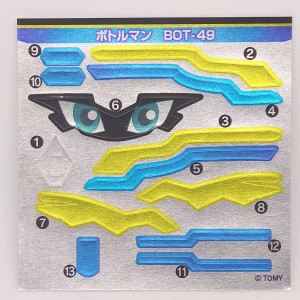

シールの話

シールなんですが、ヘアラインが入っててテカテカしすぎないいい感じの高級感があります。

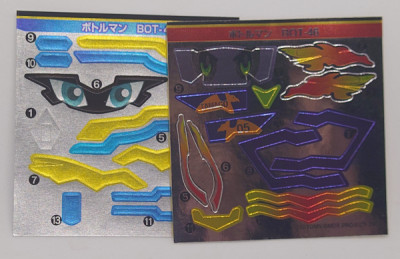

これ、ボトフェニエナジーのシールとの比較なんですけど、

通常のメタリックシールだと、光の加減や撮る角度を頑張れば左みたいにキレイに撮れるんですけど(要は白い床面を反射させてる)、なんも考えないと右みたいに自分がぼんやり写り込んだり周りの暗さを反射して黒っぽくなっちゃうんですよね。 それでもヘアライン入りのドラグルトはどっちの撮り方でもキレイに撮れてる。神。

最近だとドラゴジーナがヘアライン入りだったようなんですが、

その後のボトフェニエナジーとケケルペプとかは上みたいに戻ってしまってるし、何だろーなー?と思ったわけですが、この秘密は後ほど解明するのでその時。

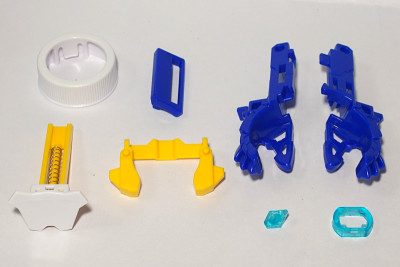

パーツ一式

ひとまず先にシールを貼るのです。そしてパーツ集合写真。

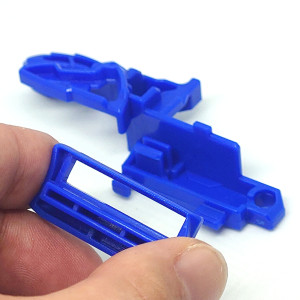

ホールドパーツ(ノーマルホールド)

ドラグルトGはパワータイプなので、DXのシステムを踏襲して締め撃ち突起付きのノーマルホールドとなっています。 プラチップとかではなく1パーツ完結の締め撃ち突起付きノーマルホールドです。もちろんPOM。

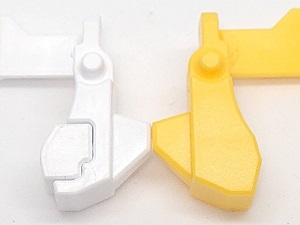

比較

締め撃ち突起の形状はほぼ同じ。エッジ形状もそれほどかけ離れてないようですが・・・。

左からパワーコアのコーラマルDX、コントロールコアのガーディワン、デュアルコアのケケルペプとのエッジ間隔の比較です。

ラバーホールドより広くてコントロールコアより狭い、ちょうどデュアルコアの固定弱プラチップと同じくらいかな。

エッジの比較

あと、エッジの下の方、面取りがあるんですよね。

他のノーマル系エッジにはなさげ。

下側のU字ブリッジなんで、広がるときエッジの下側が一番最後まで締めてるわけだから、 そこが面取りされてるってことは、発射時によりキャップに密着できるって感じでしょうか?もしくは威力面の調整?威力に関しては後で見てみましょう。

裏面

裏面比較。

ホントにコントロールコアのノーマルホールドと同じ感じの肉抜き。うんブリッジ形状もボス位置も同じですね。

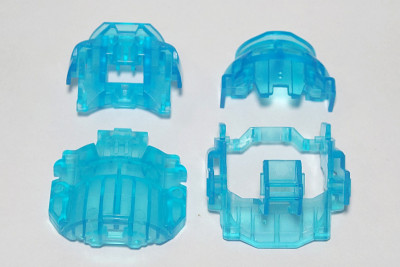

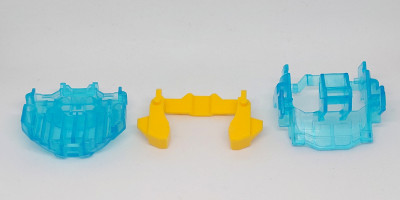

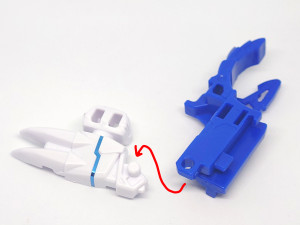

Gコアフロント

コアボトルの前側は公式動画によると「Gコアフロント」と呼ぶそうですが、パッケージでは特に言及なく、 取説では「コアボトル(前方)」。何の味気もない。というわけで公式動画準拠を貫きます。

基本的にはDXのコアボトルの前側そのままなので「コアボトル(前方)」もあながち・・・。 ただ、後方のホルパブリッジ後ろにボディ下側のブリッジ状部位がピタッと収まるのはなかなか壮観です。

3パーツをサクッと組み合わせてGコアフロント完成。上下のスナップは比較的外しやすいので組み立て後の再分解しやすいです。 DXシリーズの終盤では組み立て後の再分解によるホルパ交換は非推奨でしたが、 まだ(4月3日現在)、公式のQ&Aにはゴッドキャップシリーズに関する記載が無いので、今後どうなるのか気になりますね。

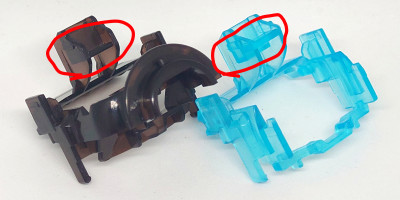

比較

DXコアパーツ上下との比較。

穴の位置、リブの間隔、寸法関係はかなり踏襲されてそうです。

つまりこうやって、ホルパはDXシリーズと互換維持されてるということです。やったね!まぁ、これも厳密には公式のQ&A待ちですね。

あとヘッドアーマーをつける突起も基本互換維持のようですが、

微妙に違う。ローディングとヘッドポロリ対策とかでしょうか?

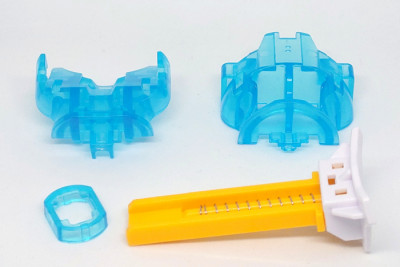

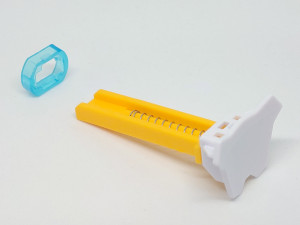

Gコアリア

前側が「Gコアフロント」なら、後側は「Gコアリア」です。ガンダムの強化パーツみたいな文字列。

「Gコアリア」は基本的にトリガーユニット。

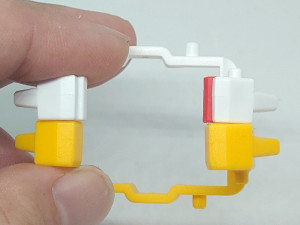

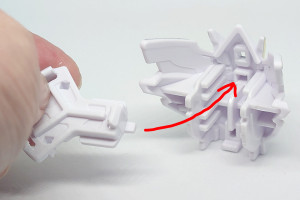

組み立てはちょっと複雑。

ロックのリングパーツをあらかじめトリガーに通しておいて、スプリングを上手くかわしながら上下で挟み込んで、ロックリングを移動してロックして完成。

やや複雑とはいえ、スプリングの挟み込みに注意さえすれば確実に組み立てられる、実家のような心地いい構造。

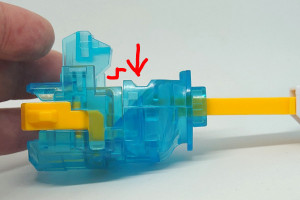

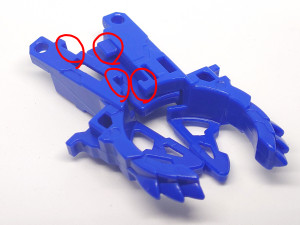

分解について

ただ、トリガーに関しては(半ば意図的に?)分解しづらくなっていて注意が必要です。上下の固定は、後ろのロックと、コアフロントと同様な左右の爪なんですが、左右の爪に関してはフロントと違って内部に隠されるような構造となっています。

けれども棒とかマイナスドライバーでアクセスは可能で上手いこと穴の中をつついてやれば外すことは可能です。 逆に渋みとかが無いので、慣れてしまえばDXやプロトシステムの一部とかよりはキレイに開けることもできそう。

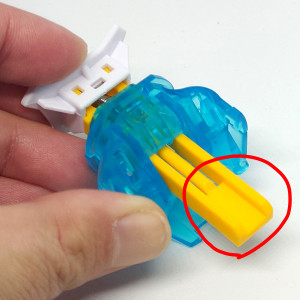

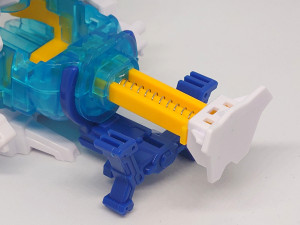

ストロークについて

そして、トリガーユニットをコアへ取り付ける構造が変化した恩恵で、トリガーベースに該当する部分がシンプルになり、結果プッシュ面までの全長を短くすることに成功しています。

かねてより言及していたDXシリーズ大きくて撃ちづらい問題が多少改善されたといえますね。

また、そのことに関連してるのか、ビッグキャップ発射のために必要なのか、トリガーのストロークが長くなっています。

これ、結果として、ノーマルキャップでのトリガー追押し効果が適度に上がっているはずなので、多少なり威力面で恩恵があるかもしれません。 まぁ、おそらくはそういう目的ではなく、多分トリガーで押し切れずにキャップがホルパに挟まったまま発射できないとかいう問題が、 キャップの種類やホルパの組み合わせで稀にあった気がするので、そういう方面への対処なきはします。

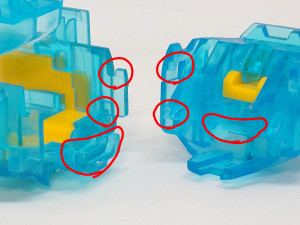

さらにこのストローク変化に関連してか、それともトリガーの強度アップの要求にこたえてか、キャップ押し出し面の形状も結構変わっています。

従来は、押し出し面の上面をカットして薄くしたような構造で、これにより連射時の弾詰まりをある程度防ぐコンセプトがあったと思われていましたが、 強度的な要因でイレギュラーが起きやすかったり折れやすかったりする問題がありました。

今回は中央部は薄いままで、両端にリブが立ち上がり、断面がいわゆる「コ」の字状になっています。 これで強度的な問題はかなり改善されたわけですが、連射的にどうなんだろう?ストローク量の違いで解決できる?と思ってたわけですが、 そもそも、Gコアリアはマガジン装着の可否を司る装填口後部の穴の部分を含有しているのです。

つまり、マガジン装着の可否はホールドパーツではなく、トリガーユニット側に依存するようになったわけです。 これを曲解すると、マガジンが付かないトリガーユニットは弾詰まりの心配をしなくていいということになって、より強度を重視できているわけです。

じゃぁ、連射用のトリガーはどうなってるのか?については、次回サーメッツGの時に確認しますね。

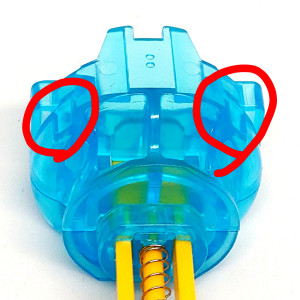

その他

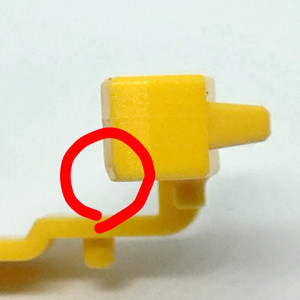

あと、あんまり関係ないですが、底面のがっつり肉抜きが気になります。

特に押し切り構造とかも無さそうなので、穴が開いている理由がはっきりしません。リブ深さ故の肉ヒケ防止な感じなのかなと思いつつ、 いい感じにトリガーが露出してて、何か発展性を感じられる気がします。セーフティー関連?

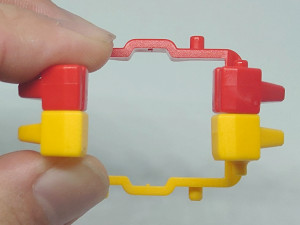

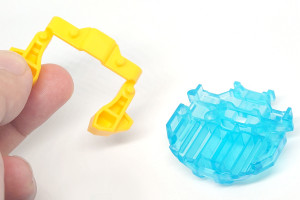

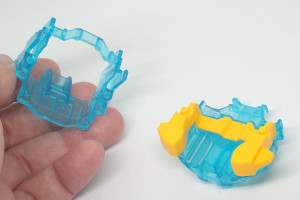

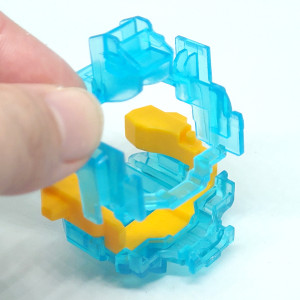

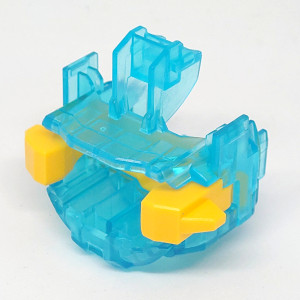

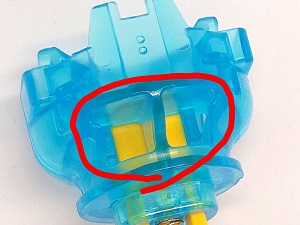

Gコアの完成

この「Gコアフロント」と「Gコアリア」を組み合わせることで新型新方式のコアボトルである「Gコア」が完成します。

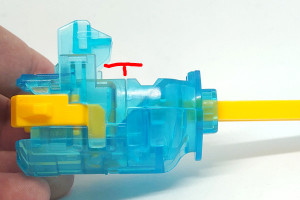

その組付けはとてもシンプルで、ひとまず前後に差し込んでから、上下にスライドさせることでロックします。

この前後の組み合わせは、(特にワンハンドトリガーのようなトリガーベースに保持機能がある場合)発射時にトリガーとホールドパーツを引き離す力が働くため、かなり強固である必要があります。 Gコアでは内部に複数個所のフックが存在し、組み合わせ時の単純な動作でこれらが複雑に絡み合うことでこの力に対抗しています。

そんな感じでGコア完成。

ホールドパーツ要素とトリガー要素を別ユニット化するってことに関しては実際DXで既に出来ていたわけですが、 このGコアでは要するにその分割ラインを前にズらしたということになります。 これは、DXのコアではあくまでトリガーの機能のみが分離する方式だったのに対して、 Gコアでは前述のように、マガジン等トリガーユニットでなくコアの後方に依存されていた機能をトリガーユニット側に委譲したコンセプトとなってるわけです。

その上、いわゆる「ボトルネック部分」の形状はDXシリーズと共通なため、例えば、マガジンスタビライザー等の装着も可能になっています。

現状この部分を使っているのがマガジンスタビライザーくらいなのでインパクトが薄いですが、今後このカスタマイズポイントを使うパーツが出たら、 それはゴッドキャップシリーズでもDXシリーズでも対応ができるわけです。尊い。

さらに将来的なことを言えば、このGコアリアのトリガーベース部をDXコアのキャップ方式の形状にした「トリガーアダプター」のようなパーツが開発されれば、 DXシリーズのトリガーにも対応できるのです。 DXシリーズのトリガーもそこまで種類は無いですが、KPロングトリガーやAWレバートリガー等がゴッドキャップシリーズに対応させられればよりカスタマイズの幅が広がりますね。

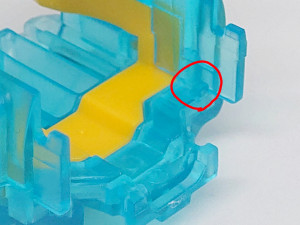

ちなみに、このコアの前後分割方式、ビーダマンで言うところの「バーストトリガー」(通常のコアで2発同時発射が可能)のようなものに対応できるようになったのでは?と思ったのですが、

ジョイント用の小さいリブが見事に流路に干渉してる。惜しい。

DRヘッド

それでは次はアーマーの方見ていきましょう。まずはヘッドから。

これもゴッドキャップシリーズの進化要素なのかもしれませんが、ヘッドアーマーの構成がかなりシンプルになってるんですよね。 フェイス部分とヘッド部分が一体化して、キャップを取り付けるための頭頂パーツと、額の宝石パーツのみ別パーツになった感じ。

この頭頂パーツを後頭部から挿すだけでほぼほぼヘッドが完成します。 デザインの制約とかは付きそうだけど、パーツ構成がシンプルになるしパーツがポロポロしにくくはなるよね。 あと、キャップの固定も頭頂パーツで完結しているので、ここの取り付けが緩んでも頭頂キャップがすぐ外れたりも無さそうです。

額に宝石を付けて完成となりますが、宝石パーツの下になる部分にはシール貼るようになっていて、メタリックだから宝石がキラキラします。

そんな感じでDRヘッド完成。

あと、その接続ボスの挿し込み穴は貫通してるので、逆光で透かすと宝石が光ってるように見えます。旧タカラ玩具っぽい!

DRアーム・DRビッグウイング

アームは単パーツ構成ですが、後でDRビッグキャップシューターに変形するDRビッグウイングが通常形態ではアームに装備されてるので、ここでまとめて組み立てますね。

と言ってもビッグウイングも後でトリガーになるパーツを付けるだけなので大して何もないですね。

ウイングの左側にトリガーパーツをパチンと取り付けて左ウイング完成。

これを左アームに取り付けて、

右側はトリガーパーツとかなく、ウイングをアームに取り付けるだけで、DRビッグウイング装着状態のDRアーム完成。

ウイングはある程度取り付け角が固定されていて、グリグリ動かしたりはできないですね。

DRフット

フットもシンプル単パーツ構成。

パワータイプだけどカカト延長が意外と長くて安定性が高そうです。高さは標準。

裏面はこんな感じ。

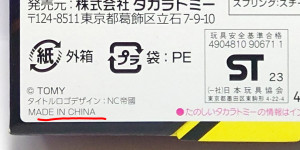

DRキャップ

ドラグルトのエンブレムが入ったブルーのキャップ。

これ、なんか側面荒くね?ていうことはもしや?って確認してみたんですが、

やっぱりチャイナキャップ。つまり、

そう、「MADE IN CHINA」!

前シリーズはベトナム生産主軸だったけど、今シリーズは中国生産を主軸にするのかな?

ちなみに、かなり最初の方で話したメタリックシールのヘアラインの話。 DXでもドラゴジーナは中国産で、ボトフェニエナジーとケケルペプとかはベトナム産のままだったので、 つまり中国でヘアライン入りのシール調達できていい感じだったけど、ベトナムではムリだったってことなんじゃないかな?

ノーマルキャップ

付属のノーマルキャップは赤。

もちろんチャイナキャップ。

商品内だと「ノーマルキャップ」で統一されてるみたいですが、公式動画とかだと「ブレットキャップ」呼称も生きてて、 どちらもゴッドキャップじゃない通常のキャップを指すみたいです。この辺もダブスタな感じ。

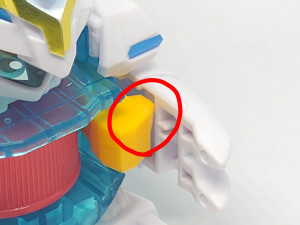

ヘビーキャップ

付属のウェイトをノーマルキャップに取り付ければヘビーキャップになります。

ウェイトがネジ状になってるのでキャップに入れて回して閉める感じ。

表から見るとノーマルと一緒ですが、穴の中にちらっとウェイトパーツが見えます。

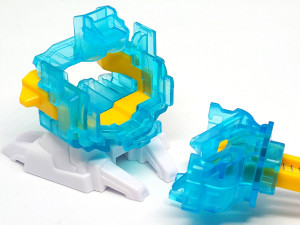

ビッグキャップ

ビッグキャップはノーマルキャップにリングパーツを取り付けることで完成。

大きさはもちろん重さも増強されているので、威力・命中率・攻撃範囲をガツンと底上げしてくれます。

そして、ビッグキャップ用リングとヘビーキャップ用ウエイトは干渉しないので、同時に装着することができます。

ビッグヘビーキャップ(仮)。取説では言及されてないですが、公式動画には出てきたのでシークレットってわけでも無さそう。 でも「ビッグキャップ+ヘビーキャップ」とか呼ばれてて、やっぱりこの状態の単体のゴッドキャップという概念では無さそうです。

ボトルマンの完成(ノーマルモード)

コアボトル形態も星獣アーマー形態もなくなったのですすっとボトルマン形態へ移行。

とはいっても、散々話したとおり、各アーマーの装着は完全にDX方式の踏襲なので省略。サクッと完成ドラグルトG!

白と青と赤、ヒロイックな顔とドラゴンモチーフの額。こいつ、主人公機だ!

フットの接合に関して

ちなみに、コア前後の接合について、最終的にフットアーマーをつけることで完全にロックされたらカッコいいなぁと思ったわけですが、

ここはDXを完全踏襲したために別段ロックに関係なかったの巻。惜しい。 まぁ、コア前後の接合、そこそこ渋みもあるからよっぽど空中分解はしないと思うけど。

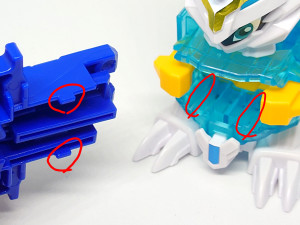

締め撃ちに関して

締め撃ちができるという公式動画触れ込みでしたが、アームとホールドパーツの接触はこんな感じ。

デフォルトでほぼ当たってるんじゃないかな?ホルパ突起と腕のリブの位置関係がちょうどよくて、適度に自動締め撃ちしつつ、強く締め撃ちした場合でも無理な力はある程度逃げてくれそうです。

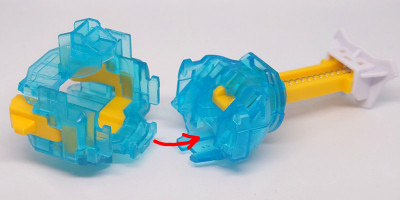

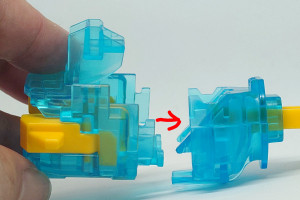

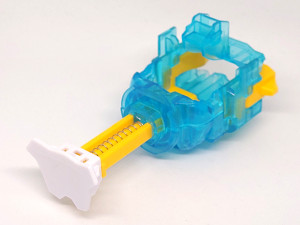

ビッグキャップモードへのチェンジ

とりあえずビッグキャップモードに変形させてみますよ。

ノーマルモードからアームとウイングを外しておきます。

左右のウイングを合体させて「DRビッグキャップシューター」を作ります。

これをアームを外したドラグルトの発射口に挿し込むわけですが、

ドラグルトコアの発射口底面には2本のスリットが設けられていて、これがレールとなってビッグキャップシューターが挿入されます。

ビッグキャップシューター単体では左右の合わせが外れやすく感じましたが、このレールのおかげで組み込み後はバラけずにしっかりとホールドされるわけです。

最後にアームをつけることでシューターがロックされます。

アームが無い状態ではシューターはコアにただ「入っている」だけの状態ですが、このアームのこぶし部分がシューターのリブに引っ掛かるんですね。PIビーダマンのバレルみたい。

前述のように組んでおいたビッグキャップを上側から直接押し込めば、(キャップのリブとかが引っ掛かって案外スポっとは入りませんがコツをつかめばサクッとパチッと入れられます。)

完成!ドラグルトGビッグキャップモード!!

ビッグキャップのインパクトが出た代わりに、装飾品状態だったウイングも無くなくなってより洗練された感じに。肩周りがほんとスッキリしてますね。

ビッグキャップは上下逆に入れることも可能で、その場合は装填がかなりスムーズになり連射がやりやすくなりますが、上向きで装填したときにある程度上下のブレが抑えられていたのに対して、上に抜けやすくなってるのでその辺気を付けたいところ。

発射感

ノーマル状態はフルプラエッジホルパに常時締めアームがあるのでなかなか速度感がありますね。 締め撃ちもひたすら締めても力が逃げるようにできてるので適度な締め撃ちを心掛けたいです。

ヘビーキャップでは勢いがしっかり威力になってる感じ。重さだけでなくキャップの剛性が強化されてることで得られる発射強度って感じ。

ビッグキャップも案外感覚にそんな違いが無くしっかり発射されてる。(しいて言えばストロークの間の負荷感の分配とかでしょうか?) 重さもだけど、見た目の大きさも効いてて、スケールスピード的錯覚もあるのかも。そしてもちろんホルパがむき出し状態なので締め撃ちも可能。 可動幅が大きいので安定させるのはコツがいりますが、トリガーのスピードと締め付け度合がマッチすればかなりの威力を期待できます。

重さ・威力測定

うーんやっぱりキャップや締めの有り無しでの威力は数字出した方がわかりやすいですね。どうぞ。

| 重量(g) | アーム無し アームあり 締め撃ち (km/h) |

運動量 (kgm/s) | 運動 エネルギー (J) | |

|---|---|---|---|---|

| ノーマルキャップ | 2.6 |

20

24

26

|

0.014

0.017

0.019

|

0.040

0.058

0.068

|

| ヘビーキャップ (ノーマルキャップ +ウエイト) |

5.6 |

15

17

21

|

0.023

0.026

0.032

|

0.049

0.062

0.095

|

| ビッグキャップ リングパーツのみ |

4.2 |

-

18

25

|

-

0.021

0.029

|

-

0.053

0.101

|

| ビッグキャップ通常 (ノーマルキャップ +リング) |

6.8 |

-

14

18

|

-

0.026

0.034

|

-

0.051

0.085

|

| ビッグヘビーキャップ (ノーマルキャップ +ウエイト+リング) |

9.8 |

-

13

19

|

-

0.035

0.052

|

-

0.064

0.136

|

※速度はその条件でなるべく威力が出るように撃ち、発射直後の初速を何回か測って、まぁこんなもんだろって値です。明らかに違う値とか撃ち損じはノーカン。バラツキ大きいときはまぁ平均目の値を使いました。

グラフ化楽しい!!

まず重量でヘビーキャップはノーマルキャップの倍以上あるっているのがガツンときますね。そしてビッグキャップはさらに重く、ビッグヘビーキャップとなると4倍近いんじゃないかって感じに。

アームの常時締め付けもやっぱりちゃんと効果してるみたいですし、逆に締め撃ちはそこまでがっつり上がらない感じでしょうか。ビッグキャップのときは締め撃ち具合がよりダイレクトに威力に影響するので、狙いをつけながらきっちり威力を出すのはにはコツがいりそうでした。

あとはキャップの重さでわかりやすく速度が低下していって・・・ビッグヘビーキャップはビッグキャップとほぼ同等の速度なの不思議ですね。 多分ある程度重く、発射ストロークも大きくなると、ホールドパーツの性能というよりもトリガーを押すスピードの方が発射速度に大きく要因するんじゃないでしょうか?

ヘビーキャップの締め無し発射とビッグキャップの締め無し発射の運動量が同じくらいってのもなるほどなぁ。それで言えば、締め無し発射が全体的に0.05~0.06J前後にまとまってるのもそういうことですね。

まとめ

そんな感じでドラグルドGのレビューでした。長かったorz。

ゴッドキャップシリーズ初弾ということで、ビッグキャップとヘビーキャップどちらも入ってノーマルキャップにもなるマルチな単品となっています。

そしてキャップのみならず、コアのカスタマイズも新たな次元で可能になっていて、最小限の変更で旧シリーズの互換を維持しつつ、最大限の変わった感を出しています。

ここでのコアの分割とゴッドキャップの登場で、キャップ発射玩具の進化はさらに底の見えないものとなりました。アニメやマンガ連載は直近には無いようですが、まだまだどんどん発展してってもらいたいです。

2023/04/15